Panoramabild des Scheiterns von Kommunikation innerhalb der Familie

Helmut Hofbauer, 8.8.2020

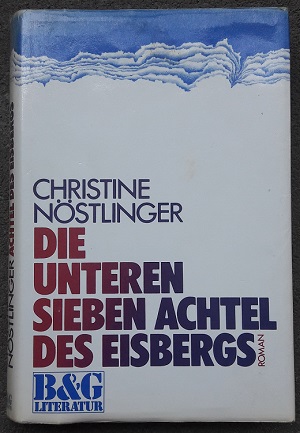

Rezension von Christine Nöstlinger: Die unteren sieben Achtel des Eisbergs. Beltz, Weinheim 1978. 205 Seiten.

In ihrem Roman Die unteren sieben Achtel des Eisbergs behandelt Christine Nöstlinger ein Problem, das mich auch sehr interessiert: Warum es eigentlich unmöglich ist, dass wir uns mit unseren Mitmenschen verständigen.

Aber bevor ich erkläre, warum sie es für unmöglich hält, muss ich einen ganz dicken Punkt machen und festhalten, dass sie es für unmöglich hält – nämlich selbst mit den Menschen, die einem am allernächsten stehen, selbst in der eigenen Familie. (Mir geht es ja auch so: Ich weiß nicht, wie die Mitglieder meiner Familie ticken, was sie anstreben und was ihnen wichtig ist – und ich glaube, sie begreifen ebenso wenig, wie ich funktioniere.)

Der Grund, warum mir das so wichtig ist, ist, weil wir normalerweise ja immer umgekehrt denken. Allgemein wird angenommen, dass wir einander – wenn wir in klarer Sprache miteinander sprechen – im Regelfall verstehen und nur im Ausnahmefall nicht. Und ich glaube halt, dass dieser allgemeine Glaube an die Gegebenheit von Verständigung die Kommunikation zwischen den Menschen (paradoxerweise) erschwert, weil er eine Haltung der kommunikativen Unvorsichtigkeit nahelegt. Diese Haltung hat die Form: „Ah, weiß ich schon! Habe ich schon verstanden! Kann ich schon zur nächsten Angelegenheit weitergehen!“ Durch sie wird verdeckt, dass man in Wirklichkeit nämlich eben noch nicht verstanden hat – aber weil man gar nicht den Verdacht hat, dass man die feineren Zwischentöne überhört hat, bemüht man sich nicht zu verstehen. Das Problembewusstsein fehlt.

Wenn man hingegen in der Bevölkerung die Vorstellung durchsetzen könnte, dass wir einander im Regelfall nicht verstehen und nur im Ausnahmefall schon, dann könnte es sein, dass sich manche Menschen manchmal mehr Zeit dafür nehmen, um diesem Ausnahmefall nachzujagen und ihn möglich zu machen.

Dennoch ist das Tolle an dem Buch, dass Nöstlinger nun nicht bei der Feststellung, dass wir Menschen uns nicht verständigen können, stehenbleibt (und einfach das Scheitern der Kommunikation darstellt), sondern sie zeigt auch einige Ursachen dafür auf, warum die Verständigung scheitert. Und was einem diese Ursachen lehren, ist nun, dass die zwischenmenschliche Verständigung nicht an Menschenunmöglichem scheitert. Es ist also nicht so, dass Kommunikation an sich so schwierig und existenziell tiefgründig wäre, dass zwei Menschen infolge ihrer individuellen Verschiedenheit gleichsam wie in zwei verschiedenen Sprachen miteinander reden und dadurch andauernd aneinander vorbeireden würden. Sondern oft ließe sich die kommunikative Kluft durch ein bisschen guten Willen überwinden; aber dieser Wille ist halt nicht da, weil der andere Mensch in seinem Leben was anderes zu tun hat (oder zu tun müssen glaubt) als den einen Menschen zu verstehen.

Was sind nun die Ursachen, die Christine Nöstlinger feststellt, warum Kommunikation sogar zwischen Familienmitgliedern scheitert? Diese Ursachen beziehen sich, wenn Nöstlinger Recht hat, nicht auf das Missverstehen von einzelnen Wörtern oder Sätzen und auch nicht auf die Differenz zwischen Gesagtem und Gemeintem, sondern auf die Akzeptanz oder Ablehnung von Themen (oder ganzen Themenkomplexen), die dem anderen Menschen wichtig sind. Dem einen Menschen ist ein bestimmtes Thema wichtig, der andere ist schon angefressen, wenn er bemerkt, dass der erste „wieder“ über dieses Thema reden möchte.

Es kann allerdings auch so sein, dass ein Mensch gar nicht über „sein“ Thema reden möchte, weil er nicht glaubt, dass es sich dabei um ein gesellschaftlich akzeptables Thema handelt. In diesem Fall „erscheinen“ in der Wahrnehmung der anderen Menschen nur die Konsequenzen dieses Themas in Gestalt einer unverständlichen Handlungsweise oder einer unverständlichen Bemerkung.

Überblickt man Die unteren sieben Achtel des Eisbergs, so hat das Scheitern der Verständigung zwischen Menschen in groben Zügen die folgenden Ursachen:

A) Man glaubt nicht an das, woran der Andere glaubt, und will sich deshalb nicht damit beschäftigen.

B) Man weiß selbst nicht, was mit einem los ist.

C) Man hat andere Lebenschancen als andere Menschen und kann dieses Wissen nicht mit ihnen teilen, ohne sie neidisch zu machen.

B) lässt sich dann noch einmal unterteilen in:

Ba) Man weiß nicht, was mit einem selbst los ist, weil man ein unreflektierter Mensch ist.

Bb) Man weiß nicht, was mit einem selbst los ist, weil es einem zum ersten Mal im Leben passiert und man diese Erfahrung erst verarbeiten muss.

Auch C) nimmt in Nöstlingers Roman verschiedene Gestalten an:

Ca) Frauen haben manche Lebensmöglichkeiten, die Männer nicht haben.

Cb) Junge Menschen haben Lebensmöglichkeiten, die ältere Menschen nicht mehr haben.

Cc) Schöne Menschen haben Lebensmöglichkeiten, die unattraktive Menschen nicht haben.

1. Der Großvater möchte gerne mit jemandem reden

Der Großvater ist ein Sozialdemokrat, und genau darüber würde er gern mit jemandem reden – weil er nämlich nicht mehr so sehr an die Sozialdemokratie glauben kann, dass ihm das selber in seinem Leben Halt geben würde.

Aber er kann mit niemandem in der Familie darüber reden: mit seiner Tochter Susanna nicht, weil sie nur nach Wohlstand strebt (und danach, mit ihrem Wohlstand zu protzen) und soziale Gerechtigkeit für sie kein Wert ist; mit seinem Enkel Andreas nicht, der kein Interesse an politischen Themen hat – und mit seinem Schwiegersohn Fritzi auch nicht, obwohl der zumindest zu einem Gespräch über dieses Thema bereit wäre. Aber das Problem ist: Fritzi glaubt an nichts mehr, Fritzi ist völlig zynisch geworden und lacht nur mehr über alle Katastrophen und Fehlentwicklungen, die passieren.

DER GROSSVATER KANN MIT NIEMANDEM ÜBER SEIN THEMA REDEN

„Der Großvater möchte das gerne mit jemanden bereden. Andreas interessiert sich nicht dafür. Susanna will nichts davon hören. Der Fritzi ist zu reden bereit. Aber der Fritzi kann an nichts glauben. Der sehnt sich nach nichts. Der ist Susanna ohne Messingbeschläge. Der Fritzi lacht, wenn sein Chef die Beamten schmiert, um öffentliche Aufträge zu bekommen, lacht, wenn ein Supermarkt ausgeräumt wird, wenn die Leute stehlen, lacht, wenn die RAF eine Bank [S. 129] ausräumt, wenn die Gewerkschaft gegen einen Streik ist, wenn der deutsche Bundesstaatsanwalt umgebracht wird. Lacht auch, wenn der Bundeskanzler einem SSler die Hand zur Freundschaft reicht. Der Fritzi hat einen anarchistischen Humor.“

S. 128. |

Mit [A] (=dass man nicht an das glaubt, woran ein anderer Mensch glaubt), ist freilich auch mitgemeint, dass man der Meinung ist, es lohne sich nicht, daran zu glauben. Also wo für den Anderen etwas ist (=ein Thema), ist für einen selber nichts, weil man nicht bereit ist, die Fragestellung ernst zu nehmen. Man sagt sich: „Es bringt mir nichts, über dieses Thema nachzudenken“, und also interessiert man sich nicht dafür

Dabei wäre es an sich ganz interessant, über das „Problem“ des Großvaters nachzudenken. Schon allein deshalb, weil der Großvater kein Missionar der Sozialdemokratie ist, sondern selbst von Zweifeln geplagt wird. Außerdem scheint er mit seinem Thema ein typischer Fall zu sein, der für viele Menschen steht, die einmal an die politischen Versprechungen der Sozialdemokratie geglaubt haben und nun zunehmend Probleme mit ihrem Glauben haben. Damit will ich sagen, dass man mit dem Großvater – in einem Aufwasch – gleich viele Menschen verstehen lernen könnte, wenn man wollte: Menschen, die so oder so ähnlich sind wie er.

Es würde also nichts anderes verlangen als einen ein wenig entspannten Menschen, der ein bisschen ein theoretisches Interesse entwickelt, um den Großvater zu verstehen. Denn alles, was er sagt, ist ja leicht verständlich. An der Verständlichkeit scheitert es also nicht, dass er keine Verständigung findet, sondern allein daran, dass kein Mensch rund um ihn, das Thema, das ihn am meisten beschäftigt, für wichtig genug hält, um es sich mal in Ruhe anzuhören.

DER GROSSVATER

„Babys bei Franz-Josef und ein Krieg mit viel Hunger.

In die Volksschule waren sie gekommen, als die Massen von Beamten, Angestellten, Kleinbürgern und Bauern unter dem Eindruck des verlorenen Krieges sozialdemokratisch gewählt hatten.

In die Bürgerschule hatte man sie geschickt, als die Massen von Beamten, Angestellten, Kleinbürgern und Bauern in das Lager der bürgerlichen Parteien zurückgekehrt waren.

„Aber Wien war rot! Ein Stück Sozialismus!“

Der Großvater sagte es laut vor sich hin.

„Eine sozialistische Insel! Ein Jahrzehnt Erleichterungen und Verbesserungen. Was wir auf Jugendhorte verwenden, ersparen wir an Gefängnissen – lauter Illusionen“, sagte der Großvater.

[…]

[S. 128] Sechzehn war der Großvater, als der große Streik war, als der Justizpalast brannte.

[…]

„Geborener Sozialdemokrat!“ hat ihn der Meisl, der Kommunist, immer geschimpft.

Aber der Meisl hat auch nicht recht behalten. Seit Stalin hält der den Mund. Und seit Prag ist er nicht mehr in der Sektion gewesen, hat er dem Großvater gesagt. […] Und immer noch der friedliche Weg zur Macht! Nein, jetzt nicht mehr. Seit Chile nicht mehr. Seit Allende tot ist, kann der Großvater nicht mehr an den friedlichen Weg glauben. Solange Allende da war, hat er dem Meisl sagen können: „Es geht, du siehst doch, daß es geht!“

Jetzt geht es nicht mehr.“

S. 126-8 |

Das Beispiel vom Putsch gegen Salvador Allende in Chile zeigt, dass der Großvater ziemlich „tief drinnen“ ist in seinem Thema. Er hat die gesellschaftliche Realität weltweit über Jahrzehnte beobachtet und auf Anzeichen dafür abgesucht, ob seine Erwartungen an die Welt sich erfüllen. Nun sieht es so aus, als wären die Grundannahmen, die sein ganzes Leben geleitet haben, falsch. Als hätten sie sich durch den Verlauf der Geschichte als falsch herausgestellt.

Damit der Großvater aber mit jemandem über dieses Thema reden kann, muss er einen anderen Menschen finden, der ebenso wie er die politische Realität auf Hoffnungszeichen absucht, dass sich sozialistische Hoffnungen erfüllen. Wenn ein Mensch seine Hoffnungen nicht auf die Politik setzt, sondern (zum Beispiel) auf seine eigene Arbeitskraft und daran glaubt, sich mit Disziplin und harter Arbeit ein besseres Leben schaffen zu können, dann kommt er für den Großvater schon gar nicht mehr als Gesprächspartner infrage. Denn der sozialistische oder sozialdemokratische Mensch erwartet sich ja sein Heil von der Politik; ein solcher Mensch glaubt folglich nicht daran, sich durch eigene Leistung retten zu können.

2. Die Haushälterin Milena Gajic möchte nicht mit dem Großvater reden, weil er „aus einer anderen Zeit“ ist

Was der Großvater absolut nicht verstehen kann, ist, wenn jemand mehr haben möchte, als ihm zusteht. Das hängt mit seiner sozialdemokratischen Weltsicht zusammen: Wenn zu viele Menschen mehr wollen, als ihnen zusteht, geht es sich mit der Verteilung der Güter nicht aus – dann bekommen andere zu wenig.

Im folgenden Gespräch, das der Großvater mit der 25-jährigen Hausmeisterin Milena Gajic beginnt, geht es allerdings nicht um Verteilungsgerechtigkeit, sondern um Gesundheit. Der Großvater warnt sie und ihren Mann, die als Gastarbeiter aus Jugoslawien nach Österreich gekommen sind, um sich hier eine Existenz aufzubauen, vor dem gesundheitlichen Zusammenbruch.

Milena verweigert die Kommunikation über dieses Thema mit dem Hinweis, der Großvater stamme aus einer „anderen Zeit“ und könne sie deshalb nicht verstehen.

Tatsächlich hat das mit „der Zeit“ irgendetwas auf sich: Auch meine Mutter hat mir in Erzählungen davon berichtet, wie ihr Vater (mein Großvater) neben der Arbeit immer auch noch ein soziales Leben aufrechterhalten und zu Treffen mit Freunden und Bekannten gefahren ist. Nachdem meine Mutter und mein Vater geheiratet hatten, hörte dieses Sozialleben auf und wurde durch Sieben-Tage-in-der-Woche-nur-Arbeiten ersetzt. Das war in den 1970er-Jahren, in welchen auch Christine Nöstlingers Roman spielt. War das eine Zeit, in der wirtschaftliche Goldgräberstimmung geherrscht hat? Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei.

MILENA GAJIC

„„Madel“, fragte er, „sag, Madel, was tust denn das?“

[…] „Warum putzt meiner Tochter den Dreck?“

[…] „Bringt Geld, Opa!“

[…] „Ihr werdet’s das noch einmal bereun. Zammklappen werdet’s, verstehst? Dei Mann a. Vierzehn Stund den Tag in an Taxi, das halt keiner aus auf die Dauer. Keiner!“

[…] „Weißt, Madel, jetzt glaubst, daß es geht, aber des geht auf die Dauer nicht. In ein paar Jahren liegst auf der Tacken!“

[…] „In paar Jahr, Opa, hab ich andere Wohnung und Einrichtung und Auto, verstehst?“

„Verstehst, Opa?“ wiederholte sie, weil der Großvater keine Antwort gab.

„Bist eben noch aus andere Zeit“, redete sie weiter, weil der Großvater noch immer schwieg. „Mein Papa versteht auch nicht, ist eben andere Zeit.“

S. 45 |

Mein Punkt ist, dass die Milena sich durchaus verständlich machen könnte (zumal es mit dem Großvater jemanden gibt, der sich für ihre Handlungsmotivationen interessiert) – ebenso wie auch der Großvater verstanden werden könnte, wenn man sich für sein Lebensthema interessieren würde – aber sie wehrt die Verständigung ab. Aus welchen Grund sie die Kommunikation mit dem Großvater verweigert, erfahren wir nicht. Vielleicht hat sie auch Vorbehalte, weil sie „mehr will, als ihr zusteht“? Vielleicht sieht sie voraus, dass es in einer endlosen Diskussion mit dem Großvater „enden“ würde, weil sie die Weltanschauung des Großvaters kennt und einsieht, dass ihre Werte und seine inkompatibel sind.

Wie dem auch sei, woran es jedoch nicht liegt, ist dass sich Milenas Gründe nicht formulieren ließen. Das Scheitern der Kommunikation ist kein sprachliches Scheitern.

3. Susanna möchte gut riechen, aber das kann man so niemandem sagen

Susanna ist die Tochter des Großvaters. Sie führt ebenfalls ein Leben, das ihr Vater nicht versteht. Ihr großes Projekt bestand darin, in ihrem Wohnhaus alle Wohnungen zuzukaufen bzw. zuzumieten, bis sie den gesamten ersten Stock zur Verfügung hat. Der Großvater wundert sich nur darüber: Wozu braucht sie das?

Bei Susanna führt die materialistische Lebenseinstellung zu einem Lebensstil mit hohen regelmäßigen Ausgaben. Sie kommt finanziell regelmäßig ins Hintertreffen, und das bereitet ihr Stress. Sie dreht gewissermaßen ein „zu großes Rad“ für ihre Verhältnisse. Was aber ist ihre Motivation zu diesem Leben, das im Grund unvernünftig ist (weil sie es sich auch angenehmer gestalten könnte)?

Die Anregung zu dieser Lebensorientierung ist in ihrer Kindheit zu finden, in der sie ihre Mutter mit deren Schwester, der Tante Agnes, verglich. Susannas Mutter war eine sparsame, arbeitsame Frau und alterte bald.

Tante Agnes hingegen war nach dem Krieg mit einem amerikanischen Soldaten liiert. Von ihm erhielt sie materielle Zuwendungen, die ihr das Leben erleichterten und die sich für Susanna in dem Eindruck substanzialisierten, dass Tante Agnes einen anderen Geruch hat als Susannas Mutter. Susanna möchte diesen Geruch auch haben, denn sie möchte ein anderes Leben haben als ihre Mutter.

SUSANNA SCHUBERT

„In einer großen Schachtel unter den Ehebetten liegen Fotos von früher. Auf vielen sind ihre Mutter und die Agnes-Tante drauf. Und auf den Bildern von früher schauen die Mutter und die Agnes-Tante einander ähnlich. Unheimlich ähnlich. Sind ja [S. 23] auch Schwestern. Wenn Susanna die alten Bilder anschaut, fragt sie oft: „Mama, bist du das? Oder ist das die Agnes-Tante?“ Jetzt kommt kein Mensch mehr auf den Gedanken, daß die Mutter der Agnes-Tante ähnlich schaut. Das liegt nicht nur an den schönen Kleidern, die die Tante anhat. Und an den blondgefärbten Haaren. Susanna meint immer, daß es am Geruch liegt. Die Agnes-Tante riecht; und absolut nicht nach dem, was sie hat: Zigaretten, Tee, Schnaps, Kaugummi, Erdnußbutter und Schinken. Sie riecht nach etwas, das Susanna nicht kennt. Nach anderem Leben. Nach Freude. Nach Amerika vielleicht. Sie riecht gut. Am Chanel Nr. 5 aus dem Ami-Laden – wie die Mutter behauptet – liegt es sicher nicht allein.

Susanna möchte auch so riechen und ein anderes Leben haben. Ein Leben ohne angestrickte Armee-Socken.“

S. 22-23

|

Ist Susannas Motivation gänzlich unverständlich? Ich würde sagen: Nein; schließlich ist es nachvollziehbar, dass man nicht in Armut leben möchte, dass man nicht harte Lebensbedingungen ertragen möchte. Aber um ihre Werte zum Ausdruck zu bringen, würde Susanna noch einiger Reflexionsarbeit bedürfen. Bislang hat sie ja nur eine Metapher für das, was sie will, ausgearbeitet: den Geruch von Tante Agnes.

Wenn sie über ihre Lebensziele nachdenken würde, könnte sie vielleicht auch draufkommen, dass sie nicht unbedingt auf dem Weg zu ihnen ist: Zwar hat sie es geschafft, materielle Güter anzuhäufen und auch, sich ihre weibliche Schönheit zu erhalten, aber sie besitzt diese Güter in einer Weise, sodass sie ihr das Leben nicht erleichtern, sondern ihr Stress bereiten. Ist das ihr Ziel gewesen?

4. Fritzi betrinkt sich, weil er Susannas Werte nicht ertragen kann

Susannas Ehemann Fritzi tickt anders als Susanna. Als Susannas Mutter gestorben ist und ihr eine größere Geldsumme vererbt hat, welches Susanne zum Zukauf ihrer ersten Wohnung im ersten Stock verwendet hat, hätte Fritzi mit diesen Mitteln lieber eine Weltreise gemacht. Für Fritzi besteht das Leben aus Erlebnissen und nicht aus materiellen Besitztümern. Folglich hat er den Eindruck, sein Leben zu versäumen, während er mit Susanna zusammen ist.

Dabei hat er, wie der Roman betont, mit Susanne die einzige Frau bekommen, die er je in seinem Leben geliebt hat. Das Problem wird nur gewesen sein, dass er sich eine Frau mit anderen Lebenszielen und Handlungsmotivationen vorgestellt hat, als es die Susanna ist, die er geheiratet hat.

Im folgenden „Ausbruch“ bringt Fritzi seine Unzufriedenheit zum Ausdruck. Aber es gelingt nicht, auch nur irgendetwas inhaltlich damit zu transportieren. Den beiden Anwesenden, Susanna und dem Großvater, wird nur verständlich, dass Fritzi unzufrieden ist, aber nicht der Inhalt und Grund seiner Unzufriedenheit.

FRITZI SCHUBERT

„Schön ist das Leben. Man hat eine schöne Wohnung, einen schönen Chef, ein schönes Gesicht, einen schönen Sohn. Alles ist schön, wunderschön. Schönschön!“

„Ich bitt dich! Was hast denn? Spinnst?“ Susanna schüttelte den Kopf. „Was schreist mich denn an?“

„Ich hab nicht geschrien. Ich bin nur vor Freude übers schöne Leben zu laut geworden!“

„Geh, hör schon auf! Bring mir lieber ein Glas Wein!“

Fritzi stand auf. Gut, wenn sie es haben wollte, dann betrank er sich eben auch heute! Dann holte er die Flasche eben wieder herein!“

S. 195 |

Wie man sieht, nimmt Fritzis Protest gegen Susanna die paradoxe Form an, dass das „schöne Leben“ unerträglich ist. Das ist freilich unverständlich. Warum sollte das schöne Leben unerträglich sein? Ein schönes Leben strebt man doch an! Wenn man sich genauer für Fritzis Bedürfnisstrukturen interessieren würde, dann müsste man nachfragen. Aber weder Susanna noch der Großvater fragen nach. Man hat es also hier mit zwei Eheleuten zu tun, die sich grundsätzlich nicht für die Lebensziele des jeweils anderen interessieren. Sie bleiben einander fremd und leben aneinander vorbei.

5. Andreas macht Erfahrungen mit seiner erwachenden Sexualität

Andreas Schubert ist Susannas und Fritzis 16jähriger Sohn. An und für sich hat er „gar keine“ Probleme, denn er ist ein gutaussehender junger Mann, der in der Schule beliebt ist. Wenn er überhaupt Probleme hat, dann die, dass die Klassenschönste, die Michi, vor kurzem die (erotische) Beziehung mit ihm abgebrochen hat.

Aber Andreas macht der Familie die meisten Probleme: Er steht in Mathematik zwischen Vier und Fünf und benötigt Nachhilfe; in den letzten Tagen hat er die Schule nicht mehr besucht, sondern ist anstatt dessen durch das winterliche Wien und durch den Wald gelaufen; die sexuellen Erlebnisse, die er von der Michi nicht bekommen hat, hat er sich von der dicken Gabi Kroupa und von der Hausmeisterin Milena Gajic geholt und dadurch die Ehe des Hausmeisterehepaars zerstört. Am Ende des Romans verübt Andreas gar einen Selbstmordversuch, indem er in der großen Wohnung der Familie die Gashähne aufdreht.

Der Schluss des Buchs ist mir zuwider, weil er künstlich dramatisch ist und weil Menschen in Wirklichkeit nicht so sind, dass sie sich umbringen, weil ihr Leben unglücklich ist. In der Wirklichkeit, die ich kenne, leben sie für gewöhnlich weiter und ertragen ihr Unglück, über das sie mit niemandem reden können, still.

Diese Bemerkung über den Abschluss der Romanerzählung ist aber nicht nur eine stilistische Kritik an Christine Nöstlinger, sondern hat auch einen inhaltlichen Aspekt das Thema des Buchs betreffend: Es erscheint mir eine wichtige Bedingung für die Aufrechterhaltung des menschlichen Unglücks zu sein, dass die Menschen es ertragen und mit ihm weiterleben. Wenn die Leute jedes Mal ausflippen und sich umbringen würden, wenn ihnen das Leben sinnlos und unerträglich erscheint, dann würde sich ja was ändern. Es würde sich etwas ändern, weil es inakzeptabel erscheinen würde, dass die von der Gesellschaft vorgesehene und erwartete Lebensweise eine hohe Anzahl an Menschenleben kostet. Aber weil sich die Menschen eben nicht umbringen, kann eine Lebensweise als Normalität aufrechterhalten werden, die im Grund nicht normal und auch nicht erträglich ist.

Im folgenden Zitat kommt diese gesellschaftliche Normalität in Gestalt des großväterlichen Einwands „Aufs Wollen kommt es nicht an!“ zum Ausdruck. Das ist etwas, was wir alle erfahren: Auf das, was wir wollen, kommt es der Gesellschaft nicht an, das ist ihr egal. Gleichzeitig ist dasjenige, was wir wollen, aber auch das, was unser individuelles Leben lebenswert macht (oder nicht lebenswert – wenn wir nicht bekommen, was wir wollen).

Das Zweitbeste, wenn man nicht bekommt, was man will, ist zumindest: zum Ausdruck bringen dürfen, was man will und von anderen Menschen verstanden werden. Aber auch das funktioniert unter Menschen im Regelfall nicht.

ANDREAS SCHUBERT

„Es ist sinnlos, dem Großvater etwas erklären zu wollen, was er selber nicht versteht. […]

„Ich will einfach nicht mehr“, sagt Andreas. Er macht die Augen auf, läßt endlich die Decke sinken.

„Will nicht mehr, will nicht mehr.“ Der Großvater schüttelt den Kopf. „Aufs Wollen kommt es nicht an!“ Etwas Besseres fällt dem Großvater nicht ein.

[…] „Nichts hat einen Sinn! In die Schule muß ich, damit ich Matura mach, und die Matura brauch ich, daß ich studieren kann, aber ich pfeif auf ein Studium und auf die Matura, also brauch ich auch die Schule nicht!“

[…] „Glaubst, ich will wie ein Idiot in einer Bank hocken oder bei einer Versicherung? Oder so einer werden wie der Papa? Genossenschafts-Fertigteile neun Stock hoch zusammenpicken? Überhaupt! Mich scheißt alles an! Die Mama, wenn ich die nur anschau, dann graust mir! Ein Trampel ist sie! Bussi-bussi, Schatzikind, schön lerni-lerni machen! Und sonst nix! Und der Papa ist auch nicht besser, verstehst? Der [S. 145] hätt überhaupt nicht heiraten sollen oder eine andere heiraten! Zum Anspeien ist das alles, wie wir leben, verstehst? Da ist nix, was klass ist, nix, was eine Hetz ist!“

S. 144-5 |

Andreas‘ Probleme in diesem Roman nachzuvollziehen, fällt mir schwer, weil er ein von der Natur und seiner sozialen Stellung her bevorzugter junger Mann ist. (Auch die Probleme in Mathematik hat er nur aufgrund der Tatsache, dass er sich wegen seiner Beziehungsprobleme mit Michi gerade nicht auf Schulthemen konzentrieren kann.) Es drängt sich einem auf, Andreas mit anderen Jugendlichen zu vergleichen, die „wirklich“ Probleme haben, und man tendiert dazu, sein Gejammer als den Ausdruck eines Schülers abzutun, der sich „nicht zusammenreißen“ will.

Trotzdem offenbart Andreas‘ Ausbruch dem Großvater gegenüber im obigen Zitat einige Aspekte von allgemeinerer Bedeutung: Da ist zum einen die Tatsache, die sich auch in anderen Jugendromanen finden lässt, dass die heutige Gesellschaft jungen Männern keine attraktiven Zukunftsaussichten bietet. Andreas resümiert sie mit „in einer Bank hocken oder bei einer Versicherung“. Das kann zwei Ursachen haben: dass die berufliche Realität tatsächlich unattraktiv und nervtötend ist oder dass die Gesellschaft die attraktiven Aspekte des Berufslebens den Jugendlichen nicht ausreichend kommuniziert. (Eigentlich ist es gegenwärtig so, dass die Gesellschaft den Jugendlichen überhaupt nichts vom Berufsleben erzählt und sie nicht auf dasselbe vorbereitet. Ich weiß eigentlich nicht, warum es die Verantwortlichen nicht interessiert, den jungen Menschen ein realitätsgerechtes Bild von ihrem zukünftigen Erwachsenenleben als Vorbereitung auf dasselbe zu bieten.) Tatsache ist, dass die Jugendlichen nichts vom Berufsleben wissen und dasjenige, was sie davon sehen, sieht repetitiv und Abenteuer-auf-Distanz-haltend aus.

Zum anderen bemerkt natürlich auch Andreas, dass das Zusammenleben seiner Eltern eine Farce ist – und er muss sich fragen, ob nicht vielleicht auf einer allgemeineren Ebene, alle intimen zwischenmenschlichen Beziehungen in der Gesellschaft nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Jedenfalls will er nicht so werden wie seine Mutter und sein Vater, die ein verlogenes Leben führen. Wobei „verlogenes Leben“ eigentlich noch zu viel gesagt ist, denn dieser Ausdruck würde ja voraussetzen, dass man versteht, was die Wahrheit ist und wo die Täuschungsabsicht liegt. Andreas aber versteht seine Mutter gar nicht: Er sieht bei ihr Verhaltensweisen, die sie entmenschlichen, die einen „Trampel“ aus ihr machen. Möglicherweise meint er damit einen Stil in der Ausdrucksweise, der die Bezeichnung „Schickimicki“ erhalten hat und durch die Verwendung von infantilen Ausdrücken wie „Bussi-Bussi“ charakterisiert ist.

(Tatsächlich ist es ja auch so, dass normalintelligente Menschen sich nicht wie Kleinkinder („Bussi-Bussi“, „lerni-lerni“) verhalten würden, wenn ihnen das nicht soziale Vorteile einbringen würde (Es muss ja irgendwelche Vorteile haben, zur Schickimicki-Clique zu gehören.); aber zur Verständigung zwischen den Menschen trägt diese Infantilisierung eben auch nicht bei, weil man mit großgewordenen Kleinkindern nicht vernünftig reden kann.)

6. Lebenschancen von Frauen, die Männer nicht haben

Das Thema des folgenden Zitats – ob eine bestimmte Verhaltensweise eine Frau zur „Hure“ macht oder nicht – ist ein Ablenkungsmanöver, das verunmöglicht zu sehen, worum es bei dem Thema eigentlich geht: dass Frauen grundsätzlich aus zwischengeschlechtlichen Beziehungen mehr herausbekommen können als Männer.

Natürlich drängt sich immer die Frage auf, ob man es „nur“ fürs Geld macht oder für die Geschenke, wenn man sich mit jemandem zusammentut, von dem man Geschenke bekommt.

Aber die Frage sollte eigentlich nicht sein, ob man es „nur“ fürs Geld macht oder auch deshalb, weil man den anderen Menschen „wirklich“ mag; sondern die Frage sollte sein: Wer bekommt in einer Beziehung zur Partnerschaft dazu obendrein auch noch Geschenke, und wer muss dem Anderen Geschenke machen, damit dieser in die Beziehung einwilligt oder die Beziehung nicht wieder verlässt?

Die Antwort auf diese zweite Frage ist eindeutig: Im Falle, dass Susanna vier, fünf Jahre älter wäre, würde sie sich vom amerikanischen Soldaten Geschenke erwarten. Dass diese Geschenke zu moralischen Bedenken führen („Hure“), haben wir schon gesehen – aber darum geht es, wie gesagt, nicht. Sondern darum, dass junge Männer diese Lebenschancen nicht haben. Junge Männer sind mit der Zukunftsaussicht konfrontiert, dass sie den Frauen Geschenke machen werden müssen, wenn sie eine Beziehung haben wollen. (Und sie müssen sich mit der Überlegung auseinandersetzen, wo sie die finanziellen Mittel herbekommen, um diese Geschenke zu bezahlen.

Die Sozialisierung von jungen Mädchen und Burschen ist also diametral gegensätzlich: Die Mädchen lernen, dass ihnen ihre Sexualität dazu verhilft, etwas gratis zu bekommen; die Burschen lernen, dass ihnen der Versuch, ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, immer etwas kostet. Für die Frauen ist die Sexualität also ein Vermögensgegenstand, für die Männer ist sie ein Schuldtitel.

Es ist verständlich, dass die Frauen sich über diesen Vorteil, den sie in den zwischengeschlechtlichen Beziehungen haben, mit den Männern nicht verständigen wollen, (noch auch ihn in der Öffentlichkeit an die große Glocke hängen wollen). Wenn man schon einmal bemerkt, dass man da eine Geheimwaffe hat, von der niemand etwas zu wissen scheint, besonders da die Gesellschaft halsstarrig behauptet, zwischengeschlechtliche Beziehungen seien heute gleichberechtigt und partnerschaftlich, dann will man sie auch ungestört für sich nutzen – und nicht mit offenen Karten spielen.

WEIL MAN DURCH LIEBE EIN GANZ ANDERES LEBEN HABEN KANN

„„Die Mutter vom Horsti hat gesagt, alle, die was mit den Amis haben, sind Huren!“

[…] Die Mutter schaut nicht entrüstet. Bohrt ihre zu dicken Stricknadeln durch die zu kleinen Maschen, murmelt: „Es gibt solche und solche. Welche, die tun’s wirklich nur, damit sie was kriegen!“

[S. 22] „Und die sind dann Huren?“ Susanna freut sich an dem neuen Wort.

„Na ja.“ Die Mutter scheint sich nicht sicher zu sein.

„Wenn ein junges Madel was Ordentliches zum Essen haben will“, sagt der Vater und legt die Arbeiter-Zeitung weg, „und ein bissl Hetz im Leben, dann ist sie noch lang keine Hur!“ Er setzt sich auf. „Sagen wir es so: Für ein paar Zigaretten und ein Sackel Kaffee kann man sich entschließen, einen zu mögen, den man nicht anschauen tät, wenn’s einem besser ginge!“

[…] Die Mutter schaut endlich vom Armee-Socken hoch. „Sag einmal“, fragt sie Susanna, „warum willst denn das alles so genau wissen? Interessiert dich das gar so?“

„Überhaupt nicht!“ erklärt Susanna. Aber das ist gelogen. Es interessiert sie sehr. Nicht deswegen, weil es da um „Liebe“ geht. Es interessiert sie, weil man durch „Liebe“ ein ganz anderes Leben haben kann.

[…]

Der Soldat, der immer pfeift, wenn er am Haus vorbeigeht, der noch ganz jung ist, der könnte ihr, wenn sie vier oder fünf Jahre älter wäre, gefallen. Der gefällt ihr jetzt schon. Gestern hat er heraufgeschaut und gelacht. Es gibt solche und solche. Wenn man sich von dem was schenken läßt, ist man garantiert keine Hure.“

S. 21-23 |

7. Die Macht junger Frauen reicht weiter als die junger Männer

Andreas, könnte man sagen, ist also „teilweise entschuldigt“ in Bezug auf seine Unfähigkeit, seine Wünsche zum Ausdruck zu bringen und den anderen Familienmitgliedern zu sagen, wer er wirklich ist. Denn Andreas erfährt die Sexualität zum ersten Mal in seinem Leben, und das ist alles noch neu für ihn.

Was er allerdings auf der sozialen Ebene mit seiner Sexualität erlebt, ist zugleich allzu normal und trotzdem zugleich auch sehr erstaunlich. Normal ist es, weil wir von Geschichten von der Art im Übermaß umgeben sind.

Erstaunlich ist es, weil wir uns trotzdem für gewöhnlich weigern, diese Geschichten zur Kenntnis zu nehmen und sie angemessen zu interpretieren.

Was Andreas erfahren muss, ist, dass sich ein Mädchen aus seiner Klasse als sozial mächtiger erweist als er. Daraufhin wird er umdenken müssen: Bisher hielt er sich für stärker als die Mädchen, weil er körperlich stärker ist als sie. Jetzt zeigt sich, dass die erotische Anziehungskraft der Michi dazu ausreicht, ihr Männer, die älter sind als Andreas, gefällig zu machen.

Ein Student führt sie mit seinem Auto nach Hause; ein Schüler aus der 8. Klasse, der ihr Lateinnachhilfeunterricht gibt, erlässt ihr die Kosten für den Unterricht gegen einen Kuss. Ob diese Darstellungen den Tatsachen entsprechen oder nur Gerüchte sind, wissen wir natürlich nicht. Aber das weiß man in solchen Fällen ja nie. Wissen tun wir nur vom durchschlagenden Effekt von Michis Erotik, der auch ihre männlichen Lehrer nicht unbeeindruckt lässt.

Und Michi experimentiert offenbar noch mit dieser neuen Waffe, deren Kraft und Reichweite sie noch nicht genau einschätzen kann und deren Nutzen sie noch herausbekommen muss.

MICHIS EROTIK

„Und heuer, am Schulanfang, da wieder habe es so ausgesehen, als ob sich der Andreas in etwas einließe mit dieser Michi, aber auch diesbezüglich könne er den Großvater beruhigen, eine Beziehung über das üblich Kameradschaftliche hinaus habe sich da nicht entwickelt. Gottlob! sagte er. Denn diese Michi, das müsse der Großvater wissen, sei ein echter Sargnagel als Schülerin. Eine, die nichts im Hirn habe als ihre erotische Ausstrahlung. Lang erzählte er dem Großvater von der Michi, und der Großvater hörte geduldig zu. Diese Michi habe nämlich ein besonderes Vergnügen daran, [S. 163] auch die männlichen Lehrer mit ihrer erotischen Ausstrahlung zu verwirren. Und das mache einem schon zu schaffen, seufzte der Klassenvorstand.“

S. 162-3 |

8. Susannas Optionen bei der Partnerwahl: Schönheit vs. Wohlstand

Der Unterschied zwischen Frauen und Männern besteht grundsätzlich darin, dass Frauen die Partnerwahl zur Erfüllung ihrer Lebenswünsche einsetzen können. Sie können das, weil sie bei der Partnerwahl immer etwas bekommen. Männer können das nicht, weil sie die Partnerwahl etwas kostet.

Das bedeutet aber nicht, dass Frauen in vollem Ausmaß das bekommen, was sie wollen. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass die Männer es ihnen nicht geben würden, sondern damit, dass Männer selten sind, die alle Eigenschaften in sich vereinigen, die Frauen sich von Männern wünschen.

Bei Susanna, die in ihrer Firma aufgrund ihrer Schönheit von allen Gina (wie Gina Lollobrigida, vgl. S. 54) genannt wird, ist es so, dass sie die Wahl gehabt hat zwischen dem schönen Fritzi und dem beruflich erfolgreichen Dr. Zwetterl. Sie hat sich für den schönen Fritzi entschieden und von ihm einen schönen Sohn, Andreas, bekommen. Damit hat sie sich einen ihrer beiden

Lebenswünsche erfüllt, den nach einem schönen Leben. Aber der nach einem Leben in materieller Fülle ist unbefriedigt geblieben, da Fritzi trotz Abschluss eines Studiums nie Ambitionen zu einer Karriere gezeigt hat. Jetzt grämt sich Susanna über die versäumten Möglichkeiten. Aber nicht wirklich: Denn selbst wenn mit Dr. Zwetterl noch eine zwischengeschlechtliche Beziehung zustande kommen würde, eine erotische würde es wohl nicht mehr werden.

DR. ZWETTERL TUT SUSANNA LEID

„Susanna schaute ihren Chef an. Nein, gesund, zufrieden und glücklich schaute der auch nicht aus. Gelbstichig wurde er in letzter Zeit, und das Fett wurde immer weicher. Manchmal holte er so komisch Atem, als ob er auf Asthma üben wollte. Einer der raren Augenblicke war da, wo der Fette Susanna leid tat. Wo sie sich an einen Doktor Zwetterl erinnerte, der ihr gar nicht so übel gefallen hatte. Schlank war er nie gewesen, hübsch auch nicht. Aber allerhand war vorstellbar gewesen.

Für ihn noch mehr als für sie.

Die Idi war damals noch bei ihr im Zimmer gesessen, Riesenweib Idi mit Sinn für die Erotik der Mitmenschen: „Heute knistert es wieder zwischen euch“ und „Jetzt hat er aber geglupscht“ und „Mensch, zwischen euch gehen ja die Sternschnuppen nieder!“

[…] Auf Riesen-Idi hätte Susanna hören [S. 106] sollen: […]

„Entweder, Gina, du machst noch selber was aus dir, oder du läßt den Fritzi sausen und nimmst den Fetten!“ Dröhnendes Idi-Gelächter. „Damit der Unfug wenigstens Dimensionen hat!“

Die hat eben Hirn gehabt. […]

Auf die würde sie heute hören.“

S. 105-106 |

9. Fritzi ist kein Ami-Ersatz

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Der Fritzi scheint ein Fehler von Susanna gewesen zu sein. Was sie immer wollte, das war der „Geruch“ von Tante Agnes gewesen. Und dieser Geruch, hat sie herausgefunden, besteht darin, dass es einem besser geht als anderen Leuten. Damit es einem als Frau besser geht als anderen Leuten, braucht man einen amerikanischen Soldaten, der einem Geschenke macht – oder zumindest einen Ersatz für diesen amerikanischen Soldaten. Aber Fritzi war kein Ami-Ersatz.

Dr. Zwetterl wäre ein Ami-Ersatz gewesen. Aber Fritzi war gutaussehend gewesen und insofern eine Versuchung für Susanna. Außerdem hatte er damals, als sie heirateten, noch studiert – und es hätte ja sein können, dass er sich als beruflich erfolgreich erweist, obwohl er schon damals nicht nach beruflicher Ambition ausgesehen hat.

Folgendes Zitat belegt, dass Susannas Lebensziele an und für sich schon seit jungen Jahren eindeutig genug waren, um Orientierung für eine zielstrebige Umsetzung zu bieten. Aber mit dem Fritzi ist ihr ein (verständlicher) Fehler passiert.

Dieser Fehler wäre ihr nicht passiert, wenn sie sich dem Fritzi zu erkennen gegeben hätte, ihm also ihre Lebensziele mitgeteilt hätte. Aber: Möchte man solche Lebensziele einem anderen Menschen mitteilen?

FRITZI IST KEIN AMI-ERSATZ

„1966 starb die Alte, die neben Susanna wohnte. Susanna mietete die Wohnung. Zu ihrem Vater sagte sie: „Wirst sehen, Papa, ich krieg noch den ersten Stock! Den ganzen ersten Stock. Wie ein Wurm werd ich mich durchbohren.“

Wozu das gut sein solle, fragte der Vater. Daß irgend jemand, daß vor allem seine Tochter sechs Zimmer als Ziel anstrebte, war ihm verdächtig. Alle, die zuviel wollten, waren verdächtig. Und Susanna wollte eine Menge. Nicht [S. 31] nur den ersten Stock. Sie brauchte viel, und sie hatte auch viel begriffen seit damals, nach dem Krieg, als sie gemeint hatte, die Tante Agnes habe einen besonderen Geruch. Jetzt wußte Susanna, wie das mit dem Geruch war. Der Geruch war der Unterschied. Das war alles. Der Agnes-Tante war es besser gegangen als den anderen Leuten. Das machte den Geruch aus. Den Geruch, den sie auch haben wollte. Nur war es jetzt halt mühsamer. Es gab keine Ami-Soldaten mehr. Und Fritzi war keine Ami-Ersatz.“

S. 30.-31 |

10. Es geht einem nur besser als den Anderen, wenn es den Anderen schlechter geht

Bisher wissen wir von Susanna nur, dass sie nach materiellem Wohlstand strebt. Das ist aus der Perspektive eines Sozialdemokraten wie ihrem Vater kritisierenswert, ist aber noch nicht so schlimm. Doch an der Stelle, wo es darum geht, dass der Nachbar und Freund aus Susannas Kindheit Horsti Kroupa darum gebeten werden soll, Andreas Nachhilfe zu geben, offenbart sich, dass Susanna nicht nur nach Wohlstand sondern nach Reichtum strebt.

Reichtum ist Wohlstand in den Augen der Anderen. Wer Wohlstand hat, hat mehr, als er zum Leben braucht. Wer reich ist, kauft sich Sachen, nur um Anderen zu zeigen, dass er sie sich leisten kann, während die Anderen sie sich nicht leisten können. Menschen, die nach Reichtum streben, bezahlen oft mit ihrem Wohlstand, indem sie sich beim Kauf von Dingen überheben, die ihren Wohlstand gar nicht mehren, sondern nur als Schau- und Neidobjekte für die Mitmenschen gedacht sind.

HORSTIS TRIUMPH

„Susanna wehrte sich lange gegen diesen Vorschlag. Sie hatte eine Menge Gründe, sogar den, daß Andreas den Kroupa Horsti nicht leiden könne. Sie behauptete auch, der Horsti könne wahrscheinlich keine Schüler mehr annehmen, und log, sie habe gehört, der Horsti sei nur für Hauptschüler geeignet. Und sagte plötzlich: „Außerdem gönne ich ihnen den Triumph nicht!“

Der Großvater schaute Susanna erstaunt an. „Wie meinst du das?“ fragte er.

Susanna hatte keine Ahnung, wie sie es gemeint hatte, was sie gemeint hatte. Trotzdem war es genau das, was sie fühlte.

„Du spinnst wieder einmal!“ entschied der Großvater.

Susanna schwieg und versuchte sich Rechenschaft zu geben. Versuchte zu erforschen, wie sie das mit dem Triumph gemeint hatte. Fest stand, sie fand den Horsti lächerlich, seine Frau kleinkariert und die Töchter waren mieser Durchschnitt. Bei dem lächerlichen, kleinkarierten, miesen Durchschnitt jetzt um Hilfe, Nachhilfe einzukommen, das war demütigend, und was für sie demütigend war, war für die anderen ein Triumph. Vor allem, wenn man den Verdacht hatte, daß die anderen, die miesen Kleinkarierten bloß darauf warteten, daß bei Susanna etwas schief ging, daß Susannas Art zu leben sich als unrichtig herausstellte, daß Susanna versagt hatte. Und auch das stand fest: Wenn Andreas versagte, versagte auch Susanna. Söhne sind nicht für ihre Mütter verantwortlich, aber Mütter für ihre Söhne. Väter natürlich auch. Natürlich auch Väter!“

S. 79 |

Wiederum ist es verständlich, dass der Großvater seine Tochter nicht versteht, denn der Großvater mit seiner sozialdemokratischen Einstellung versteht die Leidenschaft, auf andere Menschen hinunterschauen zu wollen, prinzipiell nicht. Verständlich ist auch, warum sich Susanna ihrem Vater gegenüber, dem Großvater, nicht erklärt: Erstens ist sie selbst nicht reflektiert genug und hat soeben erst herausbekommen, wie sie tickt, und zweitens wirkt es sozial nicht gut, wenn man sagt: „Ich stehe auf Standesdünkel!“

11. Elite, Durchschnitt und Unterschicht im erotischen Wettkampf

In meiner bisherigen Darstellung kommt Susanna ziemlich schlecht weg. Deshalb füge ich mit Absicht an dieser Stelle ein Zitat ein, in dem Erika, die selbsternannte Psychologieexpertin aus Andreas‘ Klasse, sich Gedanken über die erotische Hackordnung unter Jugendlichen macht.

Bisher sah es nämlich in meiner Darstellung so aus, als habe Susanna einfach einen miesen Charakter, weil sie zur Elite gehören will (währen der Großvater einen guten Charakter hat, weil er nach sozialer Gerechtigkeit strebt).

Aber es gibt auch handfeste Gründe dafür, warum man zur Elite gehören wollen kann – und das sind Gründe, die nicht in Susanna allein liegen, sondern im sozialen Zusammenleben der Menschen.

Wenn man zur Elite gehört – und dazu gehört, dass man in den Augen der Mitmenschen zur Elite zählt – dann bringt einem das Vorteile ein, die man nicht hat, wenn man nicht zur Elite gehört. Und diese Vorteile zeigen sich am deutlichsten in den erotischen Lebenschancen, weil, wie Erika analysiert, in der sexuellen Partnerwahl sich nur Elite mit Elite mischt.

Wir erinnern uns auch daran, wie wichtig die sexuelle Partnerwahl für Susanna (gewesen) ist, weil für sie als Frau damit Lebenschancen verbunden sind und nicht, wie für einen Mann, bloß Kosten.

Die Welt der „Liebe“ ist für Frauen mit der Möglichkeit verbunden, sich ihr Leben zu verbessern. Das ist der Grund, warum Michi den Andreas nicht mag, denn sie glaubt, noch höher greifen zu können als bis zum Andreas; und das ist der Grund, warum Gabi Kroupa den Andreas haben will, denn für sie bedeutet das einen sozialen Aufstieg verglichen mit ihrem gegenwärtigen Rang in der Gruppe.

Die Erfahrung, zur Elite zu gehören, bedeutet für die die Mitglieder des elitären Kreises, von den Anderen (freiwillig und gratis) mehr zu bekommen, weil sie für etwas Besseres gehalten werden. Weil ihr Wert von den Anderen als hoch eingeschätzt wird, macht man ihnen teurere Geschenke, um diesem Wert zu entsprechen und ihre Gunst zu gewinnen.

Um zur Elite gehören zu können braucht man, neben anderen Voraussetzungen wie gutes Aussehen, Gutsein im Sport, Beliebt-Sein, Intelligenz, gute Kleidung und gutes Taschengeld, aber noch etwas anderes: Selbstvertrauen. Wenn man sich nicht selbst für etwas Besseres hält als die Anderen, warum sollten einen dann die Anderen für etwas Besseres halten? Man braucht also ein „blades Ego“, die Lust, auf andere Menschen runterzuschauen und das Bewusstsein, das nur das Beste für einen gut genug ist – mit einem Wort: Dünkel.

Was ich damit sagen will, ist, dass Susannas Wunsch, „etwas Besseres zu sein als die Anderen“ ja keine irrationale Verhaltensweise ist, die ihre Ursache in einer pathologischen Tendenz ihrer Psyche oder in einer fehlgelaufenen Entwicklung in ihrer Kindheit hat; sondern Dünkel ist – für diejenigen Menschen, die imstande sind, diese Rolle überzeugend zu spielen – eine sozial erfolgreiche Strategie im menschlichen Zusammenleben.

DIE SOZIO-EROTISCHE HIERARCHIE IN DER SCHULKLASSE

„Niemand in der Klasse hätte dem „schönen Andi“ die Kroupa Gabi zugetraut. Nicht einmal Erika – in der ersten Reihe sitzend und nägelbeißend in der „Ursache“ von Bernhard lesend, hochschauend, als er an ihr vorüberkam und zur Tür ging – hätte so eine gewagte Kombination angestellt. Die Möglichkeiten des Erotischen waren überhaubar: Elite zu Elite, Durchschnitt zu Durchschnitt, und weiß der Kuckuck, wie’s die Unterschicht trieb. Andreas jedenfalls war ganz sicher Elite. Elite im Aussehen, Elite im Taschengeld, Elite in der Kleidung, auch – bis auf die letzten paar Monate – Elite mit Hirn. So sicher Elite, wie die Kroupa Gabi Durchschnitt war. Durchschnitt zur Unterschicht hin. Für Andreas waren die Michis! Auch, wenn es mal mit einer Michi nicht klappte. Unter Umständen sogar die Erikas, zwar nicht schön, zwar nicht wohlhabend, immerhin aber Psychologen-Elite.“

S. 96 |

(Ob sie sich da nicht täuscht, wenn sie glaubt, dass die Erikas für Elite-Männer auch infrage kommen?)

12. Dominanz- und Unterwerfungsgesten stoppen den kommunikativen Austausch

Nach diesen Überlegungen über Reichtum und Dünkel drängt sich mir folgender weiterer Gedanke auf: Es gibt in der Biologie die Theorie, dass die Menschen zu Dominanz- und Unterwerfungsverhalten neigen. Damit ist gemeint: Wenn zwei Individuen miteinander streiten, kommt es zu einem Kampf und der Schwächere steckt Schläge ein und unterliegt. Wenn die beiden Individuen einander beim nächsten Mal wieder begegnen, werden sie nicht wieder miteinander kämpfen, sondern der Stärkere wird eine Geste der Dominanz ausführen (vielleicht: ein scharfes Wort) und der Schwächere eine Geste der Unterwerfung (etwa: ein Blick zum Boden) und damit haben sie sozusagen ihre Meinungsverschiedenheit „ausgemacht“.

Dominanz- und Unterwerfungsverhalten hat für alle Beteiligten Vorteile: Für den Schwächeren, dass er nicht verletzt wird; für den Stärkeren, dass ihm niemand in den Rücken fällt; für die Gemeinschaft, dass nicht fortwährend verletzte Gruppenmitglieder zu versorgen sind.

Aber damit, dass der Schwächere klein beigibt, ist ihre Meinungsverschiedenheit natürlich in Wirklichkeit nicht gelöst. Im Gegenteil, der Schwächere ist zwar weiterhin anderer Meinung als der Stärkere, aber er verzichtet – im Namen des sozialen Friedens – darauf, sie zu äußern. Das heißt, er verstellt sich. Er tut so, als hätte er die Wünsche und Ansichten gar nicht, die er hat. Er tut so, als wäre er ein anderer als der, der er ist.

Aber damit bricht auch die Kommunikation zwischen den beiden zusammen. Sie kommt zum Stocken, weil der Schwächere auf passiven Widerstand umschaltet und keine Informationen mehr zurückgibt.

Ja, und der Stärkere, bei dem würde man nun meinen, er habe sich durchgesetzt und habe alles, was er wollte (was im Grund ja auch stimmt), aber: Auch für ihn endet mit dem Übergang in den Dominanz- und Unterwerfungszustand die Kommunikation. Teils endet sie deshalb, weil der Schwächere sich ihm entzieht und sich nicht mehr in die Karten schauen lässt; teils endet sie, weil er sie selber durch sein Dominanzverhalten beendet hat, indem er Verständigung durch Knurren ersetzt hat.

Die Konsequenz ist, dass beide einander etwas vorspielen: Der Schwache spielt dem Starken vor, dass er eh auch seiner Meinung ist, und der Starke spielt dem Schwachen vor, dass er (nach wie vor) stark ist.

In der Konsequenz ist das eine weitere Antwort auf die Frage, warum Menschen – selbst innerhalb der Familie – nicht miteinander sprechen können: Sie halten etwas anderes für wichtiger als Verständigung. Zuerst und vor allem muss man sich durchsetzen gegenüber den anderen Menschen, auch wenn das in der Folge die Verständigung unmöglich macht. Aber man gewinnt auch nichts, wenn man sich verständigt, und man findet keine Freundin/keine Freund für eine erotische Beziehung und eine Familiengründung, wenn man zu bescheiden ist.

In der Familie Schubert, das macht Christine Nöstlinger ganz klar, ist es Susanna, die das Sagen hat – und das kommt nicht zuletzt in der Schlafzimmereinrichtung zum Ausdruck. Die durch die Schlafzimmereinrichtung geschaffene Atmosphäre der Kälte und Schmucklosigkeit bezeichnet Fritzi als die „unteren sieben Achtel des Eisbergs“. Sie stehen für die Gefühlskälte von Susanna und auch für das Scheitern der Kommunikation mit ihr.

Gleichzeitig ist diese Schlafzimmereinrichtung aber selbst Kommunikation. Sie will sagen: „Ich will beeindrucken, aber nichts von mir preisgeben.“

Das ist der Preis, den man dafür bezahlt, um toll zu sein: Man verzichtet auf Kommunikation.

DAS SCHLAFZIMMER DER SCHUBERTS

„Andreas lächelt weiter, obwohl der Großvater längst aus dem Zimmer ist, steht auf, geht ins Schlafzimmer der Eltern, stellt sich vor einen der Riesenspiegel in der Schrankwand und schaut sich sein Lächeln an. Das Lächeln ist abscheulich und macht ihn abscheulich. Daß der Alte so ein Lächeln für echt halten kann? Das Lächeln geht nicht weg, sitzt fest. Andreas fährt langsam mit beiden Händen über sein Gesicht: Schläfen-Wangen-Kinn, das Lächeln bleibt. Andreas möchte etwas zerfetzen, etwas zertreten, etwas zerschlagen. Alles im Schlafzimmer ist weiß. Weiße Wände, weißer Schrank, weißes Bett, weißer Teppichboden, weiße Gardinen, kein Kitsch, kein Kram, kein Klump. Liegt auch nichts herum: kein Hausschuh, kein Taschentuch, keine Unterhose. Bettzeug unter der weißen Matratze, Pillen in der weißen Kommodenlade, Schlafrock hinter der Schranktür, die Weißes spiegelt. Bloß ein gerahmter, schwarzer Cortez in Mexiko an der weißen Wand. […] Der Vater nennt das Schlafzimmer, seit es die Mutter neu eingerichtet hat, die „unteren sieben Achtel des Eisbergs“.“

S. 42-43 |

Schluss

Wenn Christine Nöstlingers Beschreibung der Kommunikationsbeziehungen innerhalb einer Familie in ihrem Roman Die unteren sieben Achtel des Eisbergs realistisch ist, dann muss die Darstellung von Mihaly Csikszentmihalyi im folgenden Zitat unrealistisch sein

DIE VORAUSSETZUNGEN FÜR KOMMUNIKATION IN DER FAMILIE

„Um flow herbeizuführen, muß die Familie ein Ziel für ihre Existenz haben. Äußere Gründe reichen nicht aus: Es ist nicht genug, zu denken: „Alle anderen sind schließlich auch verheiratet“ […]

Einige dieser Ziele können recht allgemein und langfristig sein, wie die Planung eines bestimmten Lebenstils – das Traumhaus, die bestmögliche Ausbildung der Kinder … […]

Damit diese Ziele in Interaktionen münden, die die Komplexität der Familienmitglieder verstärken, muß eine Familie zugleich differenziert und integriert sein. Differenzierung bedeutet, dass jeder einzelne ermutigt wird, seine einzigartigen Züge zu entwickeln, persönliche Fähigkeiten zu maximieren und sich individuelle Ziele zu setzen. Integration hingegen garantiert, daß das, was mit einer Person geschieht, auch alle anderen beeinflußt. Wenn ein Kind auf seine Schulleistungen stolz ist, schenkt ihm der Rest der Familie Aufmerksamkeit und ist ebenfalls stolz. Wenn die Mutter müde und deprimiert ist, versucht die Familie, ihr zu helfen und sie aufzuheitern. In einer integrierten Familie sind die Ziele aller den jeweils anderen wichtig.“

Mihaly Csikszentmihalyi: Flow. Das Geheimnis des Glücks. Klett-Cotta, Stuttgart 2010, 15. Aufl. (1. Aufl. 1992), S. 234. |

Die Familienmitglieder in Nöstlingers Roman haben keine gemeinsamen Ziele, sie wissen nicht einmal Bescheid über die Lebensziele der anderen Familienmitglieder.

Wenn Andreas gute Noten heimbringt, wird das kein Grund für Stolz sein, sondern bloß unbeachtet bleiben. Nur schlechte Noten ziehen Konsequenzen nach sich, weil er damit der Familie, und vor allem seiner Mutter, Schwierigkeiten macht.

Wenn Susanna müde und deprimiert ist, wird niemand versuchen, sie aufzuheitern, weil sie einen Lebensstil verfolgt, den niemand außer ihr selber versteht – und wenn sie der nicht glücklich macht, dann muss sie das allein aushalten.

Über die Einsichten Nöstlingers schmiert Csikszentmihalyi gleichsam eine dicke Schicht süßer Naivität und deckt sie damit zu. Ich frage mich immer: Ob wir uns wirklich besser verständigen können, wenn wir fest an die Möglichkeit der Verständigung glauben als wenn wir zur Kenntnis nehmen, was offensichtlich ist, nämlich dass wir uns nicht verständigen können?

Wie dem auch sei: Mit diesem Aufsatz wollte ich jedenfalls sagen, dass es an den sprachlichen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, nicht liegt, dass wir Menschen uns miteinander nicht miteinander verständigen können. Es gibt ja eine Richtung in der akademischen Philosophie die sich „Analytische Philosophie“ nennt und die das Verständigungsproblem durch die Sprache verursacht sieht. In der Folge analysiert sie Wörter und versucht Vieldeutigkeiten, die Missverständnisse auslösen können, zu eliminieren. Aber das ist aus meiner Sicht ein Irrweg, denn selbst sprachliche Vieldeutigkeiten haben ja einen Sinn. Ihrer Existenz liegt die Ursache zugrunde, dass wir Menschen uns im Grund nicht verständigen wollen und Vieldeutigkeiten uns das Versteckspiel voreinander ermöglichen.

Wollten wir uns verständigen, und das macht Christine Nöstlingers Roman deutlich, dann würde das zur Voraussetzung haben, dass wir uns für die Themen unserer Mitmenschen interessieren. Und dies wiederum würde zur Voraussetzung haben, dass wir an das, was für unsere Mitmenschen wichtig ist, zumindest soweit glauben, dass wir die Geduld aufbringen, uns damit auseinanderzusetzen. Es würde weiters zur Voraussetzung haben, dass die Menschen soweit reflektiert sind, dass sie – nicht immer sofort, aber zumindest mit der Zeit – selbst versuchen herauszubekommen, was mit ihnen los ist. Und es würde zur Voraussetzung haben, dass unterschiedliche Lebenschancen von Menschen, die eine Beleidigung für eine egalitäre Gesellschaft wie die unsere darstellen, weil sie von Natur aus existieren und nicht wegzukriegen sind, zumindest thematisiert und angesprochen werden dürfen, wenn man sie schon aushalten muss.

Alle diese Voraussetzungen werden sich nicht einstellen, deshalb werden wir so weiterleben wie bisher.

|